日々巧妙化するサイバー攻撃の脅威に、自治体も例外なく直面しています。住民の重要な情報を預かる自治体にとって、情報セキュリティ対策は最優先課題であり、その指針となるのが「自治体情報セキュリティガイドライン」です。

本記事では、このガイドラインの重要性から、遵守すべき具体的な対策、そして変化する脅威に対応するための運用ポイントまでを解説します。強固なセキュリティ体制を築き、住民からの信頼を確固たるものにするためのヒントとなりましたら幸いです。

Contents

自治体情報セキュリティガイドラインとは:その重要性と概要

自治体情報セキュリティガイドラインは、総務省が策定した、全国の地方公共団体が情報セキュリティ対策を講じる際の基本となる指針です。サイバー攻撃の高度化や、行政を支える情報システムの重要性の増大を受け、全国の自治体におけるセキュリティレベルの底上げを目的としています。

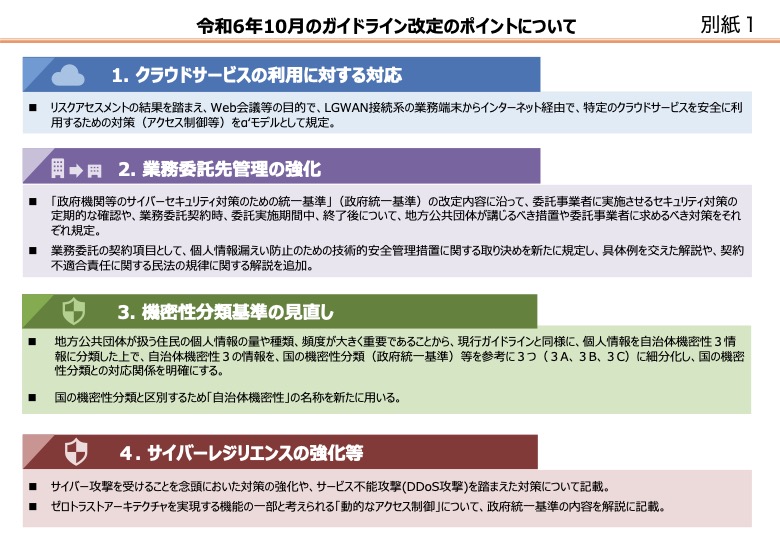

自治体における情報セキュリティの特殊性として、住民の機密情報を大量に扱うこと、そして多種多様なシステムとネットワーク環境を抱えている点が挙げられます。ガイドラインは、これらの特性を踏まえ、情報の機密性・完全性・可用性を確保するための具体的な対策を提示しています。特に、近年ではクラウドサービスの利用拡大やゼロトラストの考え方への対応など、最新のIT動向を踏まえた改訂も行われています。

外部リンク:総務省|地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン

別紙1「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」等の改定について(総務省)より引用

複雑化する脅威と自治体のセキュリティ課題

現代において、自治体はさまざまなセキュリティ脅威に直面しています。

まず、高度化・巧妙化するサイバー攻撃です。標的型攻撃メールによるマルウェア感染や、身代金を要求するランサムウェア攻撃は、行政サービスを停止させ、住民生活に甚大な影響を与える可能性があります。また、サプライチェーン全体を狙う攻撃も増加しており、連携する外部事業者経由での侵入リスクも考慮しなければなりません。

次に、内部不正や人為的ミスによる情報漏洩です。意図しない操作ミスや、職員による機密情報の不正持ち出しなどが、大きな問題に発展するケースもあります。IT部門の管理外で利用されるクラウドサービスやデバイス(「シャドーIT」)も、情報漏洩のリスクを高める要因です。

さらに、モバイルデバイスの普及やリモートワークの進展により、どこからでもアクセスできる環境が求められる一方で、それが新たなセキュリティ課題を生み出しています。

ガイドライン遵守に向けた具体的な対策と実践

自治体情報セキュリティガイドラインを遵守し、強固なセキュリティ体制を築くためには、多角的な対策の実践が不可欠です。

組織的対策:セキュリティポリシーと体制構築

まず組織的な対策として、情報セキュリティポリシーの策定と全職員への周知徹底、そしてセキュリティ責任体制の明確化、専門部署や担当者の設置が挙げられます。職員への継続的なセキュリティ教育・訓練は、人為的ミスを防ぐうえで極めて重要です。

物理的対策:情報資産の保護

次に物理的な対策では、情報機器やサーバーなどが置かれている場所への入退室管理の徹底、機器の盗難・破壊からの保護などが求められます。

技術的対策:システムとネットワークの防御

そして技術的な対策として、多要素認証の導入による厳格なアクセス制御、マルウェア対策ソフトや侵入検知・防御システム(IDS/IPS)の導入、通信の暗号化の徹底などが必須です。また、システムやデバイスの脆弱性を定期的に診断し、速やかに修正することも重要になります。IT資産の正確な管理も、効果的なセキュリティ対策の基盤となります。

有事への備え:インシデント対応と継続的な改善

さまざまな対策を講じても、サイバー攻撃やシステム障害のリスクをゼロにすることはできません。そのため、有事への備え、すなわちインシデント発生時の迅速かつ適切な対応が非常に重要です。

インシデント発生時には、初動対応として緊急連絡網に基づいた情報共有、被害拡大防止、そして原因特定のプロセスを速やかに実行できる体制を確立しておく必要があります。これは、事業継続計画(BCP)と密接に連携し、システムの早期復旧と業務再開を目指すものです。日頃からのバックアップ戦略とリカバリー体制の整備が、この計画の成否を左右します。

また、セキュリティ対策は一度行えば終わりではありません。変化する脅威に対応するため、定期的なセキュリティ監査や脆弱性診断を計画的に実施し、常に最新の脅威情報を収集して対策をアップデートしていく継続的な改善サイクルを回すことが不可欠です。

ゼロトラストセキュリティとの連携と次世代の防御

自治体情報セキュリティガイドラインは、従来の境界型防御から、より柔軟で強固な「ゼロトラストセキュリティ」の考え方への移行を促しています。

ゼロトラストとは「すべてを信頼せず、常に確認する」という考え方で、ネットワークの内部・外部に関わらず、すべてのアクセスを疑い、厳格な認証と、その時必要な最小限のアクセス権限だけを付与することを原則とします。

これを実現するためには、多様な技術を組み合わせた多層防御が重要です。特に、職員が利用するスマートフォンやタブレットといったエンドポイントデバイスのセキュリティ強化は不可欠です。MDM(モバイルデバイス管理)は、デバイスのセキュリティポリシー適用、設定管理、不正利用の防止などを通じて、この多層防御の一翼を担います。

また、専門的なセキュリティ運用監視を行うSOC(Security Operation Center)や、インシデント対応を専門とするCSIRT(Computer Security Incident Response Team)の強化も、次世代の防御において重要な役割を果たします。

ISMAP(情報セキュリティサービス登録制度)(※)に登録されているクラウドサービスから製品を選択することを徹底し、その上で継続的な監視・監査を行うことが、安全な運用を確実なものにします。

※ ISMAPについては、ISMAP公式サイトで詳細をご確認いただけます。

外部リンク:ISMAP公式サイト

関連記事:ゼロトラストとは? DX時代に求められる次世代セキュリティモデル

まとめ

本記事では、自治体情報セキュリティガイドラインへの対応と、その運用における具体的なポイントを解説しました。情報セキュリティは、住民の重要な情報を守り、自治体DXを安全に推進するための基盤です。

ガイドライン遵守はもちろんのこと、ゼロトラストの考え方を取り入れ、MDMも活用しながら、多層的な防御を構築することが不可欠です。自治体全体でセキュリティ意識を高め、変化する脅威に対応できる体制を構築していくことで、住民からの信頼を確固たるものにできるでしょう。

関連ページ:モバイル導入で自治体DXを加速 安全で効率的な運用をお手伝い

関連記事:

・自治体DXとは?推進の鍵、課題をわかりやすく解説

・ガバメントクラウドへの移行戦略

さまざまなMDMサービスが展開されている中で、CLOMO MDMはMDM市場で14年連続シェアNo.1*を誇っています。

CLOMO MDMは、豊富な機能の搭載、幅広いデバイスへの対応、わかりやすく使いやすい管理画面が特徴です。また、ISMAPにも登録しており、高いセキュリティ基準を満たしています。国産のMDMサービスのため特にサポート面が手厚く、メーカーからの直接サポートや電話サポートを受けられます。24時間365日、電話で有人オペレータが緊急対策の代行も行っています。製品の機能・活用事例のダウンロードや製品についてのお問い合わせもできるため、ぜひご活用ください。

あらゆる業界で利用されており、企業はもちろん、学校や病院などの教育機関や医療機関への導入事例も豊富です。市場シェアNo.1*のCLOMO MDMで、安心・安全なデバイス管理を行いましょう。

*出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション/コンテンツ・モバイル管理パッケージソフトの市場展望」2011〜2013年度出荷金額、「MDM自社ブランド市場(ミックITリポート12月号)」2014~2023年度出荷金額・2024年度出荷金額予測

監修者

岩井 朋弘

CLOMO事業本部 営業部

2022年にCLOMO事業本部 営業部に入社。前職では地方公共団体向けに行政システム販売、BPOサービスの提案営業を担当し、業務効率化のための業務分析やBPOサービスの改善、業務システムの企画に携わる。現在はその経験を活かして自治体DXを推進するべく、自治体および官公庁を中心にデバイス・MDM活用の提案を行っている。